【アフガン旅行記】その3

【アフガン旅行記】18年前の21歳の夏。僕はアフガニスタンの首都カブールにいた。

松本潤一郎 ニッポン釣り紀行 番外編

アフガニスタンに想いを馳せる

その3

SPECIAL THANKS TO YAI YAI TSUSHIN BY LODGE MONDE

西伊豆を拠点にMTBツアーやカヤックフィッシングツアーを手がけるBASE TRESの松本潤一郎氏。彼が綴る「ヤイヤイ通信」というブログを、当ジャーナルでもご紹介させていただけることになりました。 松本氏の魅力溢れる生き方は、その文章にも存分に現れています。今回より18年前に旅したアフガニスタンのお話を全3話でお届けします。

カブールでしばらく過ごした後、北西にあるバーミヤンへ向かう。のんびりとした農村地帯で治安はカブールよりも良いとも聞いた。バーミヤンと言えば偶像礼拝を禁じていたタリバンに破壊された大きな石仏が有名なのと、日本では中華チェーンの「バーミヤン」か。なぜ中華チェーン店のバーミヤンは、この中国でも中華的要素もないアフガニスタンの町の名前なのか当時から不思議だったけれどこの記事に答えがあった。

店名の由来は、アフガニスタンにある古都「バーミヤン」だという。バーミヤンはシルクロードの中継都市であり、隊商の休息の地、東洋と西洋の文化交流の地として栄えた。中華料理を通じて、憩いの場、人と人を結び付ける中継地でありたいという思いを込めたという。

運営するすかいらーくの中の人に元旅人がいたのかもしれない。

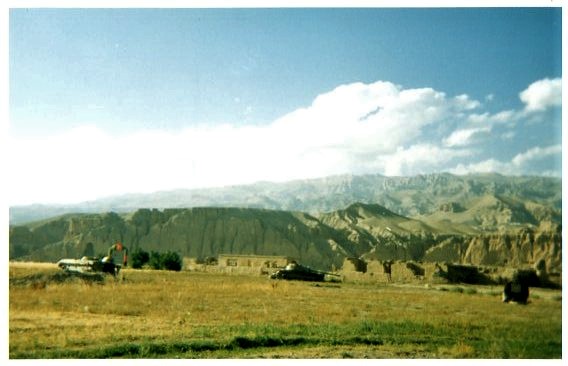

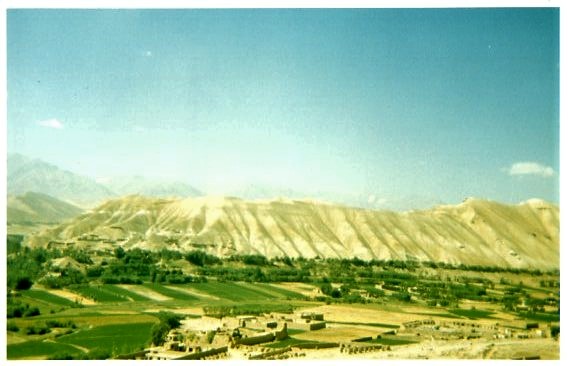

カブールからバーミヤンまでは、ハイエースの座席を改造したミニバスに乗って砂漠の悪路を一日走ってたどり着く。3列シートを無理やり5列まで増やし、車の中には屈強な髭面の、アフガンおじさんが20人も乗り込んだ。カブールでも標高は1700mだが、バーミヤンは2500mもある。途中の山岳地帯の峠を越える時には、砂漠の山の上に雪が被っているのが見えた。ネパールやラダックを旅して来たあとだったが、アフガニスタンの山々はそれらと同じように美しく、地雷が撤去されてもっと治安が安定していれば、歩いて旅したいみたいと思えた。

バーミヤンも元からあった集落は戦闘で破壊されていて、新しい家や商店が街道の並びに建てられていた。山に囲まれたのどかな田舎町の雰囲気で、日本人に似たハザラ人も多く住む場所だ。アフガニスタンに入ってからどこかずっと緊張していた気持ちが和らいでいく。バーミヤンには日本のNGOの支援が多く入っていて、町の人も日本人だと言うととても親切に接してくれた。

食堂と一緒になったベッドもない宿に荷物を置き、地元の子どもに道を尋ねながら石仏の遺跡まで歩く。崖の岩にくり貫かれて造られた仏像は、やはり完全に破壊されていた。仏像があった壁のまわりにはたくさんの石窟があり、内部で繋がっている。石窟の中をよじ登って行くと仏像の頭があった部分の上部にたどり着いた。石窟の中には仏教壁画が描かれていて、このバーミヤンの崖の一帯が古くから西遊記にも出てくる仏教の聖地だったということを実感する。この当時も遊牧民なのか石窟のなかで生活をしている家族たちがいた。

遺跡からの帰り道、地雷撤去の作業を行っていたので見学させてもらった。草刈り機の様なバーの先端にソナーが付いている。この辺りは撤去が済んでいるが、念のために踏み後を外れて歩かない方が良いと伝えられた。バーミヤンは地方の小さな町で流通も少なく商店で果物などを手に入れることができない。毎日、羊の肉と青とうがらしをかじって食べる。ビタミン不足で口の中に口内炎ができた。

もうずっと長い間、動乱の中にアフガニスタンはある。物乞いをする人たちも他の国よりも多かった。その中には地雷を踏んだのか戦闘に巻き込まれたか、脚や腕が無い人も目立った。

まだ中学生にも満たないの3人兄弟の物乞いを毎日バザールで見た。失禁を繰り返し、よだれを垂らし続ける末の弟を2人の兄は小さな車輪の付いた板の上に乗せ、バザールの人混みの中を食べ物や小銭を恵んでもらうために歩きまわっていた。アメリカの空爆で頭をやられたんだと、フルーツ屋のおやじが教えてくれた。アメリカのことをどう思うのか尋ねると、タリバンよりはましだ、と答えた。

カブールのレストランでは片腕の無い男に食事を勧められた。握手を求められたのでそれに応じると、指で手の平を引っ掻く動作をして来た。そして店の外に停めてある古いメルセデスを指さして「ドライブへ行こう」と僕を誘った。彼もまた男が好きで(妻がいて、男も好き、なのかもしれない。良くあるパターン)、自分は口説かれているのだ。ドライブの誘いは断ったが、立ち振る舞いも誇りに満ちたアフガンの紳士。お茶だけ付き合うことにした。目はターコイズの様に青く、立派な髭を蓄え、頭にはターバンを巻いている。みんなが想像するような典型的なアフガンの男。そして片腕が無い。その腕はなんで無いのか尋ねた。いきなり口説いてくるのだからこれくらいぶしつけに聞いたっていいだろう。そうすると店の入り口に掛けられた写真を指さした。

長年タリバンと戦ってきた北部同盟の英雄。マスードだ!

偶像を禁じているイスラムの教えに従い、アフガニスタンではポスターのようなものでさえほとんど見かけない。ただマスードだけは例外で、ビルや店の中など町の至るところに彼の写真が掲げられていた。この片腕のアフガン紳士はマスードが率いる北部同盟の側に付いてタリバンと戦い、3年前の戦闘中に腕を失くしてしまったので戦士を退いたらしい。

片腕の元戦士が砂漠が広がる地でメルセデスを運転し、若い日本人の男を口説く。生きる力がみなぎっている。

アフガニスタンには3週間ほど滞在した。パキスタンへ戻るためにバスターミナルへと向かう。チケットと水を買い、自分が乗るバスへ歩いていく途中で靴ひもが解けているのに気付き、しゃがんで結びなおした。ふと靴の横を見ると、輪ゴムで止められた札の束が落ちていた。拾ってみると400ドル相当の現地通貨のアフガニだった。落としたのは両替商かバスのオーナーか。いずれにしてもアフガニスタンの平均月収を超える大金なのには間違いない。これを持って警察に届けたとしても日本みたいに落とした人の元へ戻ることは絶対にない。最善なのは、バスが出発するぎりぎりまで落とし主が探しに来るのをここで自分が待つこと。

だが、来なかった。

仕方がない。

アラー・アクバルとつぶやき、そっと懐に入れた。

他のどこの国よりも、アフガニスタンの人たちの眼差しは強かった。物乞いの少年たちも光を失っていなかった。アフガニスタンにはたくさんの部族があり、それぞれに土地と自分たちの血に対して誇りを持っている。ソビエトやアメリカがやってきたとしても屈しず、自分たちの意思を押し通す。いまだ戦士たちが主役の、戦国時代なのだと思う。

2021年のこの夏、またタリバンがアフガニスタンを掌握した。これはタリバン側の相当の熱意が無いとできないし、アフガニスタンの人々の民意や後押しもなければ不可能なはずだ。もちろん、また昔の様な恐怖政治になってしまわないかとても心配している。女性たちの人権、少数民族への迫害、内戦のどろ沼化、不安になることはたくさんある。だけれど、12歳で強制的に結婚させられる国はアフガニスタン以外にいくらでもある。強国たち、西側の思想や資本主義だけでははかれないものの中で生きる人たちもこの世界には大勢いる。それぞれの正義を振りかざすのはもう終わりにしないといけない。

「私たちは誰かを傷つけることを望んでいない。」

タリバン政権から出されたこの言葉が実行されることを心より願う。淡い期待を込めて。

現地でいつも顔を合わせていたアフガンおじさんに「日本に帰ったらアフガニスタンがどんな国だったかみんなに伝えてくれ!」と言われていたのを、タリバン復権のニュースを見て想い出し、これを書きました。18年越しになってしまったけど約束を果たせたかな。あの片腕のアフガン紳士はどっちについたのだろう。生き残るために寝返るのもアフガン流なので、いまごろはアメリカの悪口を言いながら孫でも抱いているのかもしれない。

松本潤一郎(まつもと・じゅんいちろう) 株式会社BASE TRES代表。1982年、横浜市磯子区出身。17歳にてヒマラヤ・アンナプルナサーキットのトレッキングを端緒に、世界各国を旅する。24歳で南米23000㎞をオフロードバイクでまわったのち、西伊豆・松崎町に移住。山中に眠っていた古道と出会ったことで「西伊豆古道再生プロジェクト」を立ち上げる。その後、再生した古道をマウンテンバイクで走れる「YAMABUSHI TRAIL TOUR」、宿泊施設「LODGE MONDO -聞土-」など、西伊豆の観光を盛り上げる事業を次々と展開。最近はホビーカヤックを使ったカヤックフィッシングツアーを開始。自身がカヤックで日本の海辺水辺を釣りまわる「ニッポン・カヤック釣り紀行」も発表中。 松本氏の半生についてお話を聞いた、THE INTERVIEWも合わせてご覧ください。